Située à côté des Petits Pautrats et de la grande ferme des Pautrats, la chapelle domine le village, bâtie à l’écart comme généralement les édifices consacrés aux lépreux, elle est restée telle qu’elle fut, transformée en habitation au XVIIIe siècle. Son histoire est inconnue pour l’instant. Il est peu fait mention de son existence dans les témoignages écrits. Sur le bulletin de la « Société des Sciences Naturelles et Historiques de l’Yonne » aucun article ne lui a été dédié. Maximilien Quantin n’en parle pas dans son fameux « Dictionnaire Archéologique du Département de l’Yonne ». G. Cotteau et V. Petit notent simplement son existence sur le « Douzième voyage du Guide Pittoresque » publié dans l’ « Annuaire Historique de l’Yonne de 1858».

Il faudra pour en savoir davantage sur son histoire, liée à son appartenance et à sa construction, rechercher des documents dans les fonds conservés aux archives départementales, voire dans les fonds privés, propriétés des familles de Saint-Fargeau ou d’ailleurs. Quelques caractéristiques, en tout cas, montrent son ancienneté. Je les ai relevées de mon mieux ci-après.

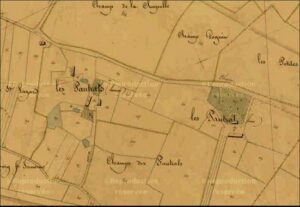

La chapelle Saint-Lazare figure sur la carte de Cassini, proche des « Potras » et du « Moulin Fleury ». Cette représentation cartographique a été dressée vers 1750, à partir d’un relevé précis/exact.

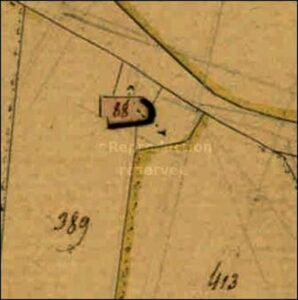

Sur le cadastre dit « napoléonien » dressé en 1834, y figurent la chapelle Saint-Lazare et les bâtiments qui ont abrité la léproserie avant de devenir une ferme. La ferme des Pautrats qui sera un modèle d’exploitation agricole au XIXe siècle est représentée sur ce plan, assez différente de ce qui existe à l’heure actuelle. Un examen du logis m’a permis de réaliser qu’existait un édifice auquel on a ajouté un deuxième, le doublant ainsi. La maçonnerie du premier semble être totalement ou partiellement en pan de bois.

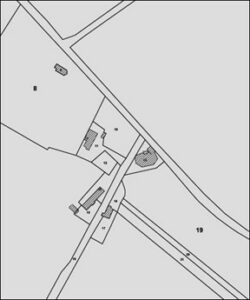

Sur la plan cadastral actuel, peu de changements sont intervenus depuis 1834, sur la chapelle et les dépendances, sauf l’apparition d’un bâtiment qui abrite un four à pain.

La chapelle qui figure sur le plan suivant du début du XIXe siècle est devenue une maison d’habitation on y a bâti un « toîton », il a été adossé au pignon Ouest où se trouvait l’entrée de ce lieu de culte.

Ce « toîton » était destiné aux animaux domestiques, une mangeoire, remarquable monolithe de pierre de fer, s’y trouve encore. Un cimetière devrait avoir existé autour de la chapelle.

De droite à gauche : le « toîton » muni d’une porte et d’une petite fenêtre qui donne accès aux combles, il est accolé au pignon ouest, le logis avec sa fenêtre et sa porte d’entrée, à suivre une ouverture charretière murée, une fenêtre qui fut une porte surmontée d’une sorte de guichet, pour finir une porte pleine. Au-dessus une lucarne à croupe donnait un accès aux combles. Nous avons là toutes les caractéristiques d’une maison paysanne. Elle affiche ses modifications, réalisées au fil des époques en fonction des différents usages : petite métairie, maison d’habitation, lieu de travail et de séjour aux agencements qui ont varié. Le chaînage en pierre calcaire signe cette façade en rappelant ses origines, un édifice religieux bâti avec soin.

Cette lucarne à croupe a pris place lorsque la chapelle est devenue maison d’habitation. A gauche une ouverture murée, orientée au nord, laisse apparaître la pierre calcaire que l’on a mise en œuvre pour réaliser les claveaux de l’arc brisé, les montants et l’appui. Elle éclairait le chœur.

Il y a eu une troisième ouverture au sud. Le potelet qui supporte la ligne EDF est assez incongru. Placé précisément au milieu de l’ouverture murée, il traverse la couverture, sans faire de manières. Au chevet de la chapelle, cette ouverture murée est bien apparente à l’intérieur. Linteau en arc brisé à peine visible sous les raccords de ciment gris, cette ouverture est située au centre de l’édifice, dans l’axe de l’accès aménagé dans le pignon ouest. Bien visible à l’intérieur on y distingue les claveaux qui forment le linteau.

On aperçoit sur cette vue les coyaux qui prolongent les chevrons qui sont ancrés dans la poutre sablière. Ce dispositif donne ce profil si élégant au toit.

Une demi-enrayure surmonte le chœur de la chapelle. Des écharpes assemblées aux chevrons formant fermes sont ancrées dans les éléments courbes de la sablière. En bout des chevrons, les coyaux prolongent la couverture et lui donne un profil de pagode. Ce dispositif permettait d’éloigner l’eau de la maçonnerie, quand la gouttière n’avait pas encore été inventée. La technique du chevron formant ferme pouvait être associée parfois à une volige qui permettait de rendre l’ensemble plus résistant aux déformations. Cette charpente a pu être à l’origine conçu et réalisée avec un platelage placé sur la face intérieure des chevrons. Cela est encore visible dans nos églises rurales, celle de Ronchères par exemple.

L’ouverture située au milieu de ce qui fut le chœur de la chapelle est visible à l’intérieur, on distingue bien les claveaux et il semble qu’il s’agisse d’un assemblage en arc brisé. Ceci est plus difficile à observer de l’extérieur à cause de l’enduit et de réparations en ciment gris.

Le pan de bois est hourdé de torchis. Cette cloison est posée sur une poutre traversière. Est-ce un aménagement réalisé lorsque la chapelle est devenue une maison d’habitation ? Si cette partie de l’édifice fut aménagée pour être habitée, une panne intermédiaire a été ajoutée qui supporte les chevrons formant fermes.

Autrefois la chapelle ouvrait sur le pignon ouest. L’entrée murée est masquée par le « toîton » bâti au XIXe siècle. On voit bien le chevron de rive, resté apparent à l’air libre, il a tenu dans le temps. En bout du chevron le coyau le prolonge et marque la rupture de pente de la couverture. Deux ouvertures en œil de bœuf sont placées symétriquement, il ne peut s’agir que d’un aménagement tardif comme l’indique le format des briques. Une réplique a été pratiquée dans le mur du « toîton » avec des briques de même format.

La maçonnerie est faite de moellons de silex, l’enduit de chaux et sable est à pierre vue.

Pas de grès ferrugineux pour les chaînages d’angle d’origine mais de la pierre calcaire dure, de couleur claire, comme pour les claveaux des linteaux, jambages et appuis des ouvertures les plus anciennes, celles de la chapelle.

Proche de la chapelle, cette maison fut sans doute la léproserie qui donnait asile aux malades que l’on soignait à l’écart du village, il s’agissait d’une relégation, bienveillante car charitable.

Ce bâtiment en long est dominé par une charpente de grande ampleur. Une double panne faîtière contreventée en assure la robustesse. Trop fort ne manque pas dit-on, ce dispositif fut nécessité par ses dimensions qui procurent aux combles un volume conséquent. Il est difficile de situer l’époque de construction car les ouvertures que nous voyons ont été créées vraisemblablement au XIXe siècle. Linteaux, jambages et appuis sont en briques d’un format assez récent. Il reste que le jambage de la deuxième porte est fait de pierres de fer et d’une pierre calcaire. Ces éléments pourraient être ce qui reste des structures d’origine.

A l’intérieur de ce qui fut une cuisine, cet évier forme dans cette crèche une sorte de « souillarde ». Les ustensiles de cuisine étaient rangés sur l’étagère, les cruches d’eau en-dessous. La forme de ce réduit aménagé dans l’épaisseur de la maçonnerie est le résultat d’un assemblage de pierres de taille qui forment un arc de cercle surbaissé. Autrefois une goulotte devait permettre à l’eau de s’écouler au-dehors.

A côté du logis on trouve une boulangerie, il s’agit d’une construction dédié à la préparation et à la cuisson du pain. Cet édifice aux belles proportions a été conçu et réalisé à une époque qui aura été celle de la transformation de l’ensemble bâti en ferme. Le format et l’aspect de la brique sont ceux des ouvertures du logis. Ce petit bâtiment aurait pu être contemporain de la léproserie, ce fut souvent l’usage de bâtir des lieux dédiés à la seule élaboration du pain. On peut alors supposer que ce four fut destiné à plusieurs habitations donc à plusieurs familles, ceci expliquerait l’existence d’un bâtiment spécifique.

Conclusions : cet ensemble, chapelle Saint-Lazare et léproserie, témoigne d’une époque, le XIVe siècle. La chapelle est proche de son état d’origine. L’ensemble est parvenu jusqu’à nous grâce à la vigilance de ses propriétaires, ils ont veillé à maintenir en bon état le clos et le couvert, remercions-les.

Pour en savoir plus il faudra investiguer dans les documents qui sont mis à la disposition des chercheurs par les archives départementales. Ce lien transcrit ci-dessous permet l’accès à un inventaire des archives de l’archevêché de sens et de l’évêché d’Auxerre. Le « reste à faire » est important, les recherches aléatoires parce qu’il existe des lacunes, certains documents ayant disparu au cours d’un incendie et d’autres pendant la révolution.

http://archives.yonne.fr/content/download/6310/80892/file/

Jean-Marie Vernhes