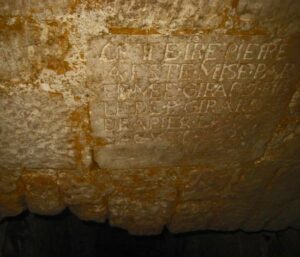

Sous cet enduit de mortier bâtard …

Ce qui a déclenché mon besoin d’écrire en particulier sur un quartier de Saint-Fargeau : le témoignage d’une personne que je connais, nous partageons l’objectif de valoriser le patrimoine bâti. Nous encourageons les restaurations imaginées et réalisées dans les règles de l’art. Ce n’est pas pour autant que nous ayons autre chose en commun et encore sur ce sujet, nos approches sont opposées, l’une à l’autre.

Faut-il sauvegarder les quartiers désertés de nos villes et villages ?

Le témoignage que je livre a de la valeur, pour qui se préoccupe, un tant soit peu, de l’avenir de nos villes et villages, il ne peut pas alors laisser tout à fait indifférent. Ce que je déduis d’une expérience, n’aurait pas été la conclusion d’un autre. Comme quoi, à partir de l’observation de faits comparables, on peut conclure différemment. Sans chercher forcément à avoir raison, l’un contre l’autre, ni l’un de l’autre, évidemment.

A Saint-Fargeau le phénomène, souvent décrit, existe et les résultats sont devenus la pauvre et affligeante réalité visible. Une situation du bâti ancien dans certains quartiers, cette situation est née de l’abandon des maisons par les habitants qui ont déserté. Il y eut des tentatives de mise en location par les propriétaires, partis ailleurs ou ayant fait construire dans des zones pavillonnaires, ceci dans les années 70-90.

Les maisons en question apparaissent aujourd’hui sans caractéristiques et sans attraits si on les voit, sans les regarder vraiment. Maisons « modestes » dès l’origine de leur construction, elles avaient une autre allure lorsqu’elles étaient occupées, jusqu’en 1950-60, lorsque des familles y vivaient et des enfants qui allaient à l’école, jouaient dans les rues, puis adultes partaient rêvant d’un meilleur qui ne ressemblerait pas à ce qu’ils avaient eu. Un ailleurs fabriqué sur une conception de la ville distendue, moderne. L’idée légitime de leur évolution dans la société les incitait à faire construire ou bien quitter la « petite ville » pour la grande.

Situées au sein d’un tissu urbain dense, ces maisons et petits immeubles se dressent sur un parcellaire qui n’a pas changé depuis au moins deux siècles. Pas (encore) de « dents creuses », mais un aspect harmonieux, homogène qui rassemble des à plats, des volumes et des perspectives que l’observation, sous toutes les lumières des jours et des saisons, rend toujours attrayante. Ayant du mal à imaginer qu’une telle magie disparaisse au profit de l’uniformité qui naît du modèle architectural convenu des années de l’essor des pavillons, j’essaye d’imaginer une autre façon de considérer l’avenir de ces quartiers qui éviterait leur disparition et/ou défiguration, en recherchant une troisième voie : la revitalisation.

En 1997 j’avais visité une maison à vendre, placée rue Sébastien Jobin, au milieu d’un quartier sans grâce de la ville de Saint-Fargeau. Cette maison modernisée de manière catastrophique, avait été louée par le propriétaire à une personne aidée par la caisse d’allocations familiales de l’Yonne. Une bonne affaire pour qui ? Le propriétaire qui touchait des loyers, le locataire qui vivait mal sa réclusion ou la collectivité qui acceptait le tout ? Jeu à somme négative, de l’argent public dépensé pour subventionner une réhabilitation catastrophique en vue de loger un déshérité, alors qu’en même temps, on envisageait déjà de raser des immeubles HLM construits dans les années 60, à deux cents mètres, en sortie de ville, en bordure du « champ de foire ».

En négociant, avec le propriétaire, l’achat de cette maison, j’appris que le locataire avait quitté les lieux, la caisse refusant de prolonger son aide, le propriétaire ne voulant faire les quelques adaptations indispensables à la prolongation du contrat, cette raison avait provoqué sa décision de vendre. Le lieu avait encore un indéniable charme, la maison avait été une forge, il restait des aménagements qui auraient permis d’en faire un lieu de résidence original et agréable, si on faisait abstraction de l’environnement caractérisé par les stigmates de l’abandon : rues défoncées, murs lépreux (trop) marqués par l’usage du ciment gris qui aura peu à peu délité les maçonneries, odeurs nauséabondes résultant d’une population de chats trop abondante, mobilier urbain déglingué etc.

Nous y voila : comment redonner à ces quartiers ce qui déciderait des personnes, des familles, des artisans, des artistes à s’y installer et les faire revivre, par leur présence active. Les maisons paysannes de France ont trouvé une nouvelle vocation-destination, parce qu’elles hébergent des urbains pendant une partie de l’année, voire à temps complet, lorsque (sonne !) vient l’heure de la retraite ! Une association, « Maisons Paysannes de France » née il y a plus de cinquante ans, a beaucoup contribué à documenter les propriétaires de ces trésors de l’architecture vernaculaire et à fournir les éléments d’une restauration, toujours respectueuse de la vérité de ces édifices qui humanisent nos campagnes, illustrant ainsi la différence qu’il y a entre modernisme et modernité.

Il faut redonner aux maisons des quartiers tombés en déshérence de nos villes et villages, ici à Saint-Fargeau comme ailleurs, une destination conforme aux intentions des bâtisseurs : le clos et le couvert. Ensuite et en plus les doter des indispensables éléments du confort moderne, eau, électricité, connexion haut-débit, chauffage collectif, le tout marqué par le souci de l’économie d’énergie, par la mise en oeuvre de matériaux compatibles, sains et naturellement renouvelables.

Utopie ou bien réalité de demain ?

Réalité de demain, pour peu que nous soyons capables d’en inventer les modalités pratiques : légales, économiques et financières. C’est bien de cela qu’il s’agit et comme la réalité reconstruite sera le résultat d’une participation des citoyens, des collectivités territoriales, des services décentralisés de l’Etat, nous avons là un beau sujet à traiter. A partir d’un état des lieux qui ne devrait rien coûter, si on puise dans la richesse des expériences et savoirs en fédérant correctement les ressources disponibles.

Ressources présentes disponibles et inépuisables que sont les bénévoles, membres des nombreuses associations qui existent et qui ont au centre de leurs activités des sujets, objets comme : la vie sociale, la culture, l’histoire, le patrimoine bâti, l’écologie, l’environnement, l’urbanisme etc. Le plus difficile étant la « mise au point » d’une méthode de travail « neutre » permettant d’aboutir à un diagnostic partagé. Le diagnostic étant la première étape, la seconde serait l’élaboration d’un projet entre la maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre, entre les propriétaires des maisons concernées et la municipalité. A la municipalité de mener la phase opérationnelle, sur la base d’un accord sur les fins et les moyens. Comment faire que les intérêts individuels additionnés deviennent l’intérêt général ? Tout est là.

S’aventurer dans une exploration des différentes possibilités de sauvegarde et de réhabilitation de ces quartiers désertés, dans nos villes et villages ruraux : une démarche souhaitée si l’on croit ce qui se dit, est-elle pour autant faisable ? Le jeu en vaut la chandelle, évidemment. Parfois une démarche d’étude permet de déboucher sur des solutions au problème posé par le seul fait de son existence, c’est-à-dire le rapprochement des points de vue et la dynamique de l’étude se transmettent dans la recherche des solutions. Ceci se produit quand la manière de considérer un problème conduit à une conclusion partagée sur un état des lieux, alors un premier pari est gagné.

Appuyée sur l’angle du mur qu’elle protège, cette borne est destinée à écarter le moyeu de la roue du chariot qui franchit le passage charretier.

Le pignon de cette maison est protégé par des essentes, un vilain mur des parpaings de ciment

a sans doute remplacé une maçonnerie en pan de bois.

La rampe d’un escalier droit, le bois de la première balustre est replié en forme de coquille d’escargot. Chêne ou châtaignier ?

Escalier droit en bois, la simplicité de la rampe et des balustres ajustées en fait l’élégance discrète.

Sur l’angle de cette poutre maîtresse (elle a été peinte, hélas) une moulure à profil semi-circulaire témoigne à la fois de son ancienneté et en même temps du soin qu’on a apporté à sa confection.

Surmontant une porte intérieure cette corniche en doucine. Les cloisons intérieures sont en pan de bois.

Porte de placard à fiches lardées et ferrées dans le dormant et dans le battant.

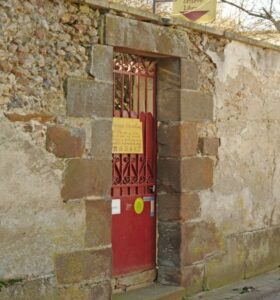

Rue du Petit Pont cette entrée d’atelier de charron ou bien de ferblantier mériterait mieux que le sort qui lui est fait.

Rue Sébastien Jobin, cette grange remarquable, le pan de bois, la brique et la pierre de taille calcaire en constituent la maçonnerie.

Le toit est couvert de tuile mécanique, Montchanin-Losangée.

Le tout sans avoir subi de modifications a conservé son aspect d’origine. Il serait temps de s’en occuper.

La porte donne accès à un jardin qui est longé et délimité par le Bourdon, sur ce jardin s’élèvent la grange en pan de bois, brique et pierre de taille et la maison du 6 rue Sébastien jobin qui fait l’objet d’une demande de démolition.

Linteau, jambages en grès ferrugineux la porte fait partie du mur dont la maçonnerie en moellons a été fragilisée par un mortier bâtard à base de ciment gris qui se détache de son support …

Le mur dégradé, les effets d’un enduit de mortier bâtard sont ici caricaturaux.

… on distingue bien l’ancien mortier « noble » qui maintient encore les moellons malgré son état très délité. Ici il est urgent de déposer le mauvais enduit, de bloquer les moellons et de ré-enduire avec un mélange : chaux aérienne + sable, en trois passages.

Rue Sébastien Jobin, à l’angle de la rue des Pompiers, cette entrée qui fut charretière et ensuite transformée. Il reste une poutre en linteau, deux chaînages en blocs harpés de grès ferrugineux et deux bornes chasse-roue. Le linteau de la porte est en fer agrémenté de briques. Il reste toutefois un détail qui pourrait contredire cette explication : la pierre de seuil qui forme un trottoir.

La tuile plate, posée à pureau brouillé, ancienne est ici un exemple d’harmonie, chaque élément est différent des autres, la couleur, la forme et les dimensions varient à l’infini, l’ensemble échappe à l’uniformité.

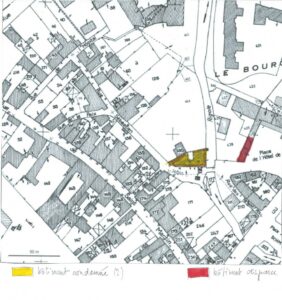

Cadastre actuel, provenance « géoportail »

Tissu urbain dense le parcellaire est grosso-modo celui qui existait an début du 19ème siècle.

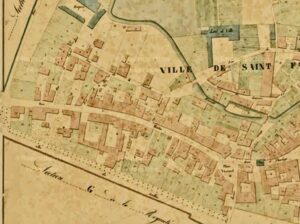

Cadastre napoléonien, 1834.

En 1834 la gendarmerie n’est pas encore construite, l’hôtel de ville d’alors est logé dans ce qui fut le couvent des Augustins. De l’autre côté du Bourdon se dressait une maison qui pourrait bien être celle qui existe encore, en mauvais état car enduite d’un mauvais mortier au ciment gris, elle est aujourd’hui menacée de destruction.

Dans la rue de La Charité, actuellement Sébastien Jobin, on retrouve les maisons qui sont encore visibles sur le cadastre actuel, en plus quelques rajouts, en moins quelques disparitions. Le parcellaire est resté en gros identique.

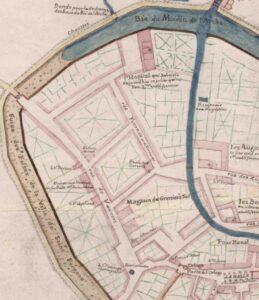

Plan dressé par le Sieur de Massingi, début du 18ème siècle.

L’Hospice est noté comme étant le troisième, on connaissait celui de Chabanes bâti au 15 ème siècle et celui du 17ème siècle que la Grande Mademoiselle avait fait construire et qui paraissait être le deuxième.

La rue de Vauvert deviendra et restera la rue Saint-martin.

La rue Yverneau ou de Verneau est à l’origine de la rue de La Charité qui deviendra fin 19ème siècle Sébastien Jobin, architecte bienfaiteur de Saint-fargeau.

Le grenier à sel occupait un espace important, il perdit sa raison d’être après la suppression de la gabelle en 1790.

Jean-Marie Vernhes