L’eau coule toujours, l’eau tombe toujours, elle finit toujours en sa mort horizontale. L’eau seule peut dormir en gardant sa beauté, l’eau seule peut mourir en gardant ses reflets. L’eau est dotée d’une unité : elle donne une matière uniforme à des rythmes différents. G. Bachelard.

L’Eau à l’origine de toute vie

A Saint-Sauveur comme partout ailleurs …

Au début il y eut l’Eau. Chaque ville, village ou hameau doit sa naissance et sa longue existence à la présence ou au voisinage de l’Eau. C’est ainsi dans notre pays et partout ailleurs.

L’eau pour s’abreuver, les hommes et les bêtes ne peuvent pas se passer d’eau. L’eau c’est donc la vie.

L’eau a servi pour se défendre. Autour des villes il y eut des murs d’enceinte, hauts et forts et puis au pied des fossés parfois remplis d’eau, parfois secs. On disposait d’une réserve pour les inonder, le moment du danger venu.

L’eau pour faire tourner la tête des poètes et la roue des moulins. Nos moulins à eau sont vieux comme le monde, ils n’ont peur de rien ni de personne … sauf de ceux qui souhaitent leur disparition pour des raisons qui échappent à l’entendement.

Pour éteindre le feu, il n’y a que l’eau.

Faut-il faire un inventaire ?

Non, plutôt une énumération désordonnée :

Les cours d’eau irriguent les terres parcourues, ils fournissent aussi la force qui fait tourner les moulins et hébergent une faune comestible, poissons et crustacés.

Les ponts et les passerelles enjambent l’eau, petits chefs d’œuvres de l’architecture vernaculaire, ce sont des témoins précieux. Ils ont remplacé les gués, passages scabreux en période de hautes eaux.

L’eau du sol, enfouie profondément, stockée pure, bien filtrée, elle a été rendue accessible par le puits, cette invention millénaire qui fournit une eau à boire, pour les gens et les bêtes.

Lorsqu’elle est pluie, elle sert d’arrosoir géant. Alors il faut bien s’en protéger, le toit de la maison est là pour ça et s’en sort plutôt bien.

Lorsqu’elle est souterraine, il faut la détecter et aller la chercher, un sourcier, un peu sorcier s’en charge et ressent sa présence, en trace le parcours, devine la profondeur de la nappe et le débit, magie ? Oui !

Lorsqu’elle est ruisseau, on la laisse courir pour l’amener dans un bief et lui emprunter sa force pour la transformer en travail. Le blé moulu en farine, devient une pâte à pain qui lève et que des mains habiles et fortes pétrissent. La pâte moulée dans la forme passe au four, alors naît le pain : premier aliment, depuis la nuit des temps.

Lorsqu’elle est glace, l’eau devient pierre dure. Dans des temps anciens on empilait les blocs dans des puits, les glacières. Une couche de paille, une couche de glace et figurez-vous qu’en plein été on pouvait déguster des sorbets. Certains châtelains disposaient de ces congélateurs-conservateurs, il y a une glacière au château de l’Orme du Pont, folie bâtie par Frémy, le gouverneur du Crédit Foncier de France, par la grâce d’Haussmann préfet auteur du reformatage de la capitale. Il y a une glacière au château de Saint-Sauveur : trouvez-la !

Les mares, les crôts que l’on nomme aussi marchais ont été éradiqués, victimes d’une mauvaise réputation totalement injustifiée. On les a crus coupables d’élever et de propager les maladies, d’héberger les larves de moustiques. De ces points d’eau, peu ont survécu au XIXe siècle hygiéniste.

Lorsqu’elle est fontaine l’eau se laisse prendre au passage, elle remplit la cruche qu’on prend soin de ne pas casser. Le vieux lavoir d’un autre temps s’alimente à la source. On y lavait son linge sale en famille. Des femmes courageuses ont donc assuré ce service au fil du temps, longtemps.

Où est donc passée l’Eau à Saint-Sauveur ?

A Saint-Sauveur l’eau est partout, parfois invisible pourtant elle laisse des traces lisibles.

A Saint-Sauveur passe le Loing, qui vient de Montreparé. Au passage il alimente et traverse l’étang de l’Orme du Pont. Ensuite passé Saint-Sauveur, il alimente l’étang de Moutiers qu’il traverse, aussi. Il poursuit son cours vers quelque vieux moulin oublié. Arrivé à Saint Fargeau, il se dérobe et contourne la ville laissant au Bourdon son affluent, le soin d’alimenter et de protéger le grand et vieux château, si fort !

L’eau à Saint-Sauveur est aussi au fond des puits et dans les citernes. Puisqu’il est hors de question de s’éloigner, notre promenade nous fera faire un tour de ville. Alors découvrons ces lieux anciens élaborés, on dirait ass’teur techniques ou sophistiqués.

Dans les rues de Saint-Sauveur en Puisaye, lorsqu’il pleut, il faut conduire l’eau, la diriger, la domestiquer pour qu’elle aille sagement à l’endroit désiré où elle se sait attendue : la rivière.

L’eau sale ne coule plus dans les caniveaux et ne parfume plus les rues de Saint-Sauveur, « les eaux grises » dit-on « ass’teur » Elles sont retenues, purifiées, filtrées … recyclées comme on dit maintenant.

A Saint-Sauveur en Puisaye:

Tableau d’assemblage du cadastre napoléonien (1826):

Le Loing serpente en-dessous de Saint-Sauveur en Puisaye et se divise en deux en amont du Petit Moulin : rivière vivante et bief du Petit Moulin ou simple dérivation ? Au carrefour appelé la Gerbaude se trouvait un point d’eau, une fontaine. Elle deviendra un lavoir au XIXe siècle.

Le Petit Moulin figure par une roue sur cette Carte de Cassini (vers 1750) en revanche, il n’est pas nommé. Le Loing alimente l’étang de Moutiers. Celui de l’Orme du Pont n’existe pas encore.

L’eau de pluie est un bienfait, il a fallu pourtant s’en protéger, alors on a inventé les toits, les parapluies de nos maisons. Il en existe une variété intéressante. Magie de la diversité qui produit souvent l’harmonie qui règne sur nos hameaux, villages et villes de « cheu » nous.

Les toits des maisons de Saint-Sauveur.

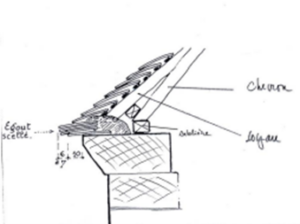

La tuile plate. Elle est légèrement bombée, au format local (16 x 25 cm), un seul ergot au dos permet de la caler sur la latte de bois fendu qui est clouée sur le chevron. Les tuiles faîtières ne sont pas emboitées mais scellées au mortier de chaux grasse, en crète de coq. La gouttière est une invention récente, elle permet de recueillir l’eau et de la conduire vers une citerne ou bien le caniveau en ville, le fossé, la mare à la campagne, c’est selon. Ici la ligne de toit s’incurve, un coyau est posé au bout des chevrons. Ce dispositif provoque une légère rupture de pente, l’eau qui ruisselle sur les tuiles accélère en fin de course et s’éloigne de la maçonnerie. Ceci pouvait rendre la gouttière inutile. Sur cette maison de ville la gouttière évite aux passants de recevoir la douche lorsqu’il pleut, elle devient une simple question de courtoisie.

L’ardoise légère. Elle est indispensable sur les maisons bourgeoises que le dix-neuvième siècle nous a léguées. Ci-dessus la couverture est à quatre pentes, l’eau de pluie est recueillie dans un chéneau qui est intégré dans la corniche. Il disparaît ainsi, à peu près. Le zinc accompagne l’ardoise, sur les arêtiers, sur la lucarne, en pied des souches de cheminée, en épi de faîtage avec ici les quatre points cardinaux, pour ne pas perdre le nord.

A deux pentes avec un chéneau qu’on s’est évertué à dissimuler dans une corniche qui s’avance. Les modénatures (bandeaux, linteaux, montants et appuis) sont simplement à méplat. Ces maisons se côtoient sur un axe qui mène vers une des sorties de la ville. Bâties à la même époque, elles voisinent et rivalisent aussi, un peu. C’est à qui mieux mieux.

Terrasson et brisis pour ce toit à la Mansard, la brique se mêle à la pierre et une gouttière laisse paraître la corniche qui se montre quand même.

La pierre règne sur les modénatures (corniche, chaînage d’angle, linteaux et jambages des ouvertures), on a réservé la brique aux cheminées, hautes et élégantes. Il existe bien un chéneau, on l’a dissimulé totalement, c’est rarement le cas. On ne remarque pas immédiatement ce détail qui compte. Le bandeau de pierre n’est pas immaculé. Les modénatures (sous-corniche, bandeau, linteaux, montants, appuis, chaînes d’angle) ont été blanchies.

Lorsque ce mur d’enceinte a été bâti, pour le couronner, étanchéifier le sommet on a eu le choix entre, la pierre plate, la tuile comme cela s’est toujours fait. Pourtant l’ardoise a été choisie. Il a fallu disposer des chevrons et un lattis pour clouer les ardoises. La pierre qui couronne le montant a été profilée. Curieusement cette couverture est orientée vers la rue.

La maison du garde-barrière à Saint-Sauveur a été conçue, dessinée, définie par le constructeur de la voie, c’est-à-dire la compagnie ferroviaire du PLM. Toit débordant, couverture en tuile mécanique Montchanin-Losangée (inventée en 1860), arêtier recouvert. Lorsque le train a été mis en place, on lui a trouvé un tracé et puis une gare a été construite. C’est Victor Gandrille qui a cédé, pour un prix très attractif, un terrain à la compagnie du PLM. Il est assez éloigné de la ville et cela traduit les intentions du vendeur qui a voulu témoigner son manque d’affection porté aux habitantes et habitants de Saint-Sauveur.

Ce mur d’enceinte, mur de jardin avec sa porte sur rue. Il est couvert par de la tuile mécanique, Montchanin-Losangée. Cette tuile fait son apparition au milieu du XIXe siècle.

A suivre

Jean-Marie Vernhes