Au cœur de la Puisaye-Forterre, Jacques façonne l’argile avec des gestes précis hérités de générations de potiers. Mais aujourd’hui, son atelier traditionnel côtoie un chantier d’éco-construction en pleine effervescence. Cette scène illustre parfaitement la métamorphose, dans cette région rurale, où tradition et innovation s’entremêlent pour dessiner un avenir prometteur

Territoire de tradition, de patrimoine, à l’écart des grands axes qui animent le nord de l’Yonne, la Puisaye-Forterre n’est pas pour autant restée à l’écart de la dynamique rurale observée à l’échelle nationale et régionale.

Tandis que la France voit une résurgence de l’intérêt pour ses zones rurales, la Puisaye-Forterre se distingue par ses initiatives locales ambitieuses qui favorisent à la fois le maintien des savoir-faire traditionnels et des paysages et l’innovation.

Contexte national et régional

À l’échelle nationale, la France connaît en effet un regain d’intérêt pour ses zones rurales, notamment stimulé par la crise sanitaire et la montée en puissance du télétravail.

Les régions comme la Bourgogne-Franche-Comté, dont fait partie l’Yonne, bénéficient de cette dynamique. En Bourgogne-Franche-Comté, certaines zones rurales autrefois en déclin voient aujourd’hui une stabilisation, voire une croissance de leur population, grâce à des politiques locales axées sur l’attractivité résidentielle et économique.

Dans l’Yonne, ce phénomène est particulièrement visible dans les zones proches de l’Île-de-France, comme le nord du département, mais aussi dans des territoires un peu plus éloignés comme la Puisaye-Forterre, qui mise sur son patrimoine culturel et naturel pour attirer de nouveaux habitants et entrepreneurs.

Un début d’inflexion du déclin démographique

Le taux de diminution de la population dans la Puisaye-Forterre entre 2015 et 2021 a varié au fil des années. Globalement, le taux moyen sur cette période est de -0,9 % par an. Il n’a jamais été aussi fort depuis la période 1968-1975.

Cependant, cette moyenne masque certaines variations annuelles liées aux fluctuations du solde naturel (naissances et décès) et du solde migratoire (entrées et sorties).

- 2012 et 2017 : la population a baissé de 0,8% par an dans l’une des régions considérées comme l’une des plus marquées de France par la baisse démographique

- 2015-2017 : Durant les premières années de cette période, la baisse a été plus marquée, en raison d’un solde naturel négatif. Le nombre de décès dépassait largement celui des naissances, entraînant une diminution plus rapide de la population. Le solde naturel a contribué à une baisse de -1,0 % par an.

- 2018-2021 : Le taux de diminution a légèrement ralenti. Le solde migratoire a commencé à devenir légèrement positif à partir de 2018, compensant partiellement la baisse démographique causée par le solde naturel négatif : l’arrivée de nouveaux habitants a légèrement compensé cette diminution, avec un solde migratoire positif de +0,1 % par an.

Ces chiffres montrent que si la tendance globale reste négative, l’arrivée de nouveaux habitants aide à ralentir la baisse de la population, mais pas encore suffisamment pour inverser la tendance.

Ces nouveaux habitants sont souvent en quête de logements plus spacieux et abordables. En moyenne sur la Région BFC, ils présentent un niveau de vie supérieur de 17 % par rapport à celui des résidents locaux. Environ 36 % de ces nouveaux arrivants s’installent dans des maisons.

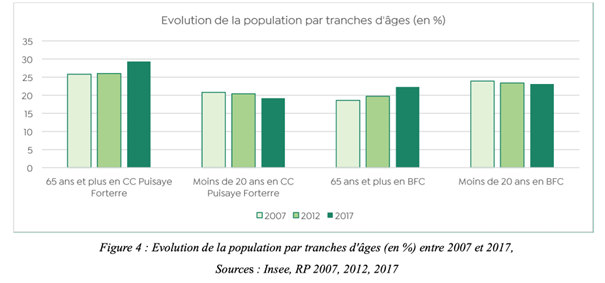

Toutefois, en termes d’âge, le poids des plus jeunes reste en baisse, seules les classes d’âge au-dessus de 60 ans voient leur % augmenter (jusqu’à près de 40% de la population totale en 2021). De manière cohérente, 40% de la population est identifiée comme retraitée, et 11,5% sans activité professionnelle (chiffres 2021).

Un renouveau artisanal et agricole

Le territoire est profondément ancré dans une tradition artisanale forte, notamment avec des métiers tels que la céramique, la taille de pierre, et la poterie. La présence de carrières, d’argile adaptée, d’eau, d’énergie bois ou hydraulique ont historiquement favorisé ces développements.

Saint-Amand-en-Puisaye, par exemple, est devenu un centre névralgique de la céramique incarné par la présence du Centre international de formation aux métiers d’art et de la céramique (Cnifop). De nombreux artisans y perpétuent et modernisent ces savoir-faire, contribuant au rayonnement national et même international du territoire.

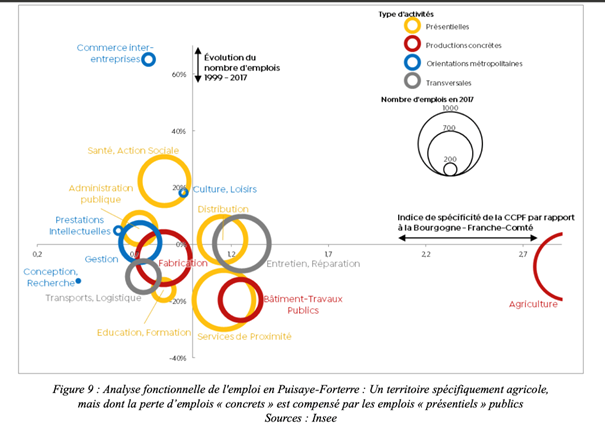

L’agriculture, bien que majeure pour le territoire, ne représente que 2,8%, en termes de catégorie socioprofessionnelle, la moins représentée, et 9,2 % des emplois, l’un comme l’autre en léger redressement par rapport aux chiffres 2015. Mais elle gère en surface près de 60% du territoire. Des chiffres qui reflètent sans doute la création de petites exploitation orientées bio et la concentration des plus grandes, avec recours au salariat.

Parallèlement, de nouvelles pratiques artisanales émergent, en phase avec les enjeux contemporains. L’éco-construction s’est développée pour répondre à la demande croissante de logements écologiques et durables. Ces initiatives s’appuient sur les ressources locales, telles que le bois, l’argile, mais aussi la paille et contribuent à la valorisation de l’environnement naturel de la Puisaye-Forterre.

Initiatives économiques et touristiques

Sur le plan économique, la Puisaye-Forterre s’efforce de diversifier son tissu économique en favorisant l’installation de nouvelles entreprises et en soutenant les secteurs traditionnels. Avec ses 40 hectares de foncier mobilisable, le territoire attire des projets industriels tout en consolidant ses filières agricoles et artisanales traditionnelles. L’accent est également mis sur le développement de circuits courts et l’innovation agroalimentaire, en lien avec les tendances nationales de consommation responsable.

Le poids relatif de l’agriculture est notablement plus important en Puisaye Foreterre (12,8 % des emplois) que dans l’ensemble du département (5,8%) et de la région (4,2%). Par ailleurs, le poids relatif de l’industrie (16%) y est comparable à celui observé à l’échelle départementale (15,9%). L’une et l’autre sont cependant très dépendantes de donneurs d’ordres extérieurs : productions agricoles insuffisamment intégrées et valorisées (circuits de commercialisation longs, ateliers de transformation externalisés), productions industrielles faiblement positionnées sur la chaîne de valeur, exposées à la concurrence internationale et déliées des sièges sociaux et centres de R&D. Ces systèmes n’offrent donc pas les bénéfices attendus en matière d’autonomie et de résilience.

Ils appellent un renforcement de la chaîne de valeur locale autour de la valorisation des ressources naturelles et agricoles : renforcement de l’autonomie énergétique et alimentaire, valorisation des compétences (nouvelles formes de travail et installation de nouveaux actifs, économie sociale et solidaire), développement de l’écotourisme

Le tourisme constitue déjà un axe majeur. Le territoire, riche en sites patrimoniaux comme le château de Saint- Fargeau bien sûr mais aussi nombre de châteaux et demeures historiques moins visibles, ou même celui (en construction !) de Guédelon ; ce dernier constitue un terreau unique de renaissance et d’expérience sur les techniques de construction médiévales.

Le territoire se positionne comme une destination de choix pour le “slow tourism” . Il représente, pour la Puisaye-Forterre, à moins de 2h en voiture de Paris, une opportunité remarquable pour valoriser son territoire. C’est également un levier utile à la diversification de l’activité agricole, à la préservation des milieux (génie écologique) et à la rénovation du patrimoine bâti, classé ou vernaculaire. La création de nouvelles infrastructures, telles que des voies vertes pour le vélotourisme, l’aménagement d’espace verts ou boisés (lac du Bourdon, accrobranche, parc de Boutissaint), vise à répondre aux attentes à ces visiteurs en quête d’authenticité et de qualité.

De l’argile à la formation 4.0 : la métamorphose rurale de la Puisaye-Forterre

Les secteurs d’activité sont variés, mais on remarque une forte présence de services à la personne, de professions libérales et d’artisanat, souvent inspirés par des techniques d’antan revisitées. Ces projets sont largement soutenus par des réseaux locaux tels que les chambres consulaires, la BGE (Boutique de Gestion) ou encore la Fédération des Foyers Ruraux, qui accompagnent les entrepreneurs dans le mûrissement de leur projet, leurs démarches et leur développement.

Depuis les ferriers gaulois, les carrières de pierres, en passant par la poterie et le travail du bois, la valorisation de ces ressources naturelles trouve son équilibre entre tradition et innovation. Ce sont plus de 150 artistes et artisans d’art qui sont implantés en Puisaye-Forterre, mettant en valeur les matières (bois, terre, fer…) et exposant leur créativité dans leurs ateliers et les nombreux lieux de diffusion tels que les musées, les galeries, les espaces d’exposition et les boutiques

Des figures comme Thomas Dariel, fondateur de La MaNa à Champignelles, illustrent cette dynamique. Son campus international dédié à l’artisanat, au design et à l’architecture attire des créateurs du monde entier, renforçant l’attractivité du territoire pour les métiers d’art.

Parmi les initiatives remarquables, on peut aussi citer le P.A.R.C à Champignelles, un espace dédié à la pédagogie, à la culture et à l’alimentation biologique, qui illustre parfaitement cette volonté de concilier tradition et modernité. Autre exemple inspirant : La Tribu Digitale, qui accompagne les mères de famille dans leur reconversion professionnelle vers le télétravail et les réseaux sociaux, ou encore La Frênette Achille, qui redonne vie à une recette traditionnelle de boisson non alcoolisée, témoignant ainsi d’un attachement aux racines locales tout en innovant.

L’énergie renouvelable : un secteur prometteur mais sensible

Un autre domaine d’initiative en plein essor est celui de l’autoproduction d’énergie renouvelable. Que ce soit par le solaire, la biomasse, l’éolien ou même l’hydroélectrique, de nombreux agriculteurs dynamiques saisissent l’opportunité de générer des ressources complémentaires tout en réduisant leurs coûts énergétiques. Ces projets, bien que porteurs d’avenir, nécessitent une vigilance accrue en raison de leur impact bioécologique. Les citoyens, souvent plus attentifs que les institutions publiques, jouent un rôle crucial dans la préservation de l’environnement local, en veillant à ce que ces initiatives s’inscrivent dans une démarche durable et respectueuse des écosystèmes.

Conclusion

En somme, la Puisaye-Forterre se distingue par un écosystème entrepreneurial riche et diversifié, où tradition et innovation se côtoient harmonieusement. Portés par une volonté de retour aux sources et soutenus par des réseaux publics ou locaux solides, les créateurs d’entreprise contribuent à redynamiser le territoire tout en répondant aux enjeux contemporains dans un contexte de ralentissement du déclin démographique mais de poursuite du vieillissement de la population.

Que ce soit dans les services, l’artisanat, l’agriculture ou l’énergie renouvelable, ces initiatives témoignent d’une vitalité économique et sociale qui fait de la Puisaye-Forterre un exemple inspirant pour d’autres territoires ruraux.

L’originalité de ses paysages, de son bâti vernaculaire, qui a déjà attiré des générations de résidents secondaires et de nouveau ruraux en fait un territoire dont la richesse culturelle et humaine ainsi que l’originalité reste forte, à valoriser et à préserver.

C’est un territoire rural qui réussit à se réinventer en intégrant les tendances nationales de retour à la campagne, tout en préservant et en dynamisant son patrimoine artisanal et naturel.

Ce renouveau en fait une zone attractive, tant pour les particuliers en quête de qualité de vie que pour les entreprises cherchant à s’ancrer dans un territoire riche en savoir-faire et en ressources.