Enfant, j’étais habité par une vive curiosité pour les maisons et les gens de la campagne ; les abords, le dehors et le dedans. Dedans avec l’accueil : le café clairet tenu au chaud sur la cuisinière et servi dans un verre Duralex, avec des biscuits sortis de la boîte en fer richement décorée. Aux Roses-Petiots dans la maison Pascault, ou bien dans celle de la Mère Angèle à La Forêt. Nous y allions en marchant sur des routes blanches semées de nids de poule, escortés par deux haies qui formaient une voûte. Les chèvres de la Mère Angèle fournissaient le lait qu’elle transformait habilement en fromages. En revenant, nous traversions Les Bordes. Chaque maison était habitée. Nous connaissions tout le monde et tout le monde nous connaissait. Il y avait : Marguerite Métairy, les Prévôt, Gustine et Gaston Houard, Paul Depardieu, les familles Quinard, Billault, Thiraud, Brisset, Carré-Guiletat, Bourgoin et Billard.

Cet intérêt pour ces maisons paysannes du Pays de Puisaye-Forterre n’a pas faibli. La recherche permanente des liens entre matériaux mis en œuvre : fonction et esthétique reste la source de ce qui me tient éveillé. La question est, mais la fonction impose-t-elle ou inspire-t-elle la forme ? Le besoin de relier : époques, milieux, environnement, histoire et culture pour y découvrir pourquoi et comment ont été construits ces édifices dans nos campagnes, hameaux, villages et villes. Edifices parfois semblables mais jamais identiques. L’harmonie est toujours au rendez-vous. Les discordances sont arrivées après le départ des gens d’ici. Une à une, les maisons désertées furent achetées par des gens venus d’ailleurs, ils s’en emparèrent pour les moderniser. C’est-à-dire les adapter à leurs manières d’être, de voir donc de vivre. Beaucoup de ces maisons perdirent alors leur âme.

Une autre aventure a commencé

C’est alors qu’une autre aventure a commencé, il y a presque soixante ans. Une association a été créée « Maisons Paysannes de France ». J’y adhèrerai dix ans après sa naissance, en 1976. A l’origine un architecte, René Fontaine et quelques passionnées / passionnés qui lui emboîtèrent le pas. Ils s’y sont mis dare-dare. L’heure était grave, les édifices de l’architecture vernaculaire risquaient de disparaître avant d’avoir été étudiés, connus, classés, évalués et appréciés. A force de modernisation et de restauration sévères, on portait atteinte à ce qu’avait produit la civilisation rurale : un bâti de grande qualité, construit à partir de matériaux naturels pris sur place. Les principes de l’écologie seront plus tard le moteur d’une prise de conscience, sans cesse renouvelée, sans cesse enrichie par des expériences menées, ici et là, parfois par des néo-ruraux.

Que resterait-il à faire, ass’teur ?

Poursuivre ce qui a été initié en 1966 : l’étude du bâti ancien. Savoir y apporter le confort moderne en mettant en œuvre des matériaux compatibles avec ceux qui furent utilisés à l’origine. Ne pas perturber le fonctionnement de ces édifices qui ont traversé les époques. Maintenir une sorte de version originale, enrichie, en toute connaissance de cause. Inventer des façons de s’y prendre pour mener des interventions minimalistes, économiques, respectueuses et efficaces : pour entrer dans la modernité.

Pour définir ce qu’est l’architecture vernaculaire, j’ai extrait un texte de l’ouvrage « Lieux d’Europe », Espaces ruraux et architecture vernaculaire, Silvio Guindoni, éditions de la Maison des sciences de l’homme, 2008, (pp 165-176)

… « L’habitat vernaculaire est l’expression des valeurs de la culture populaire que chaque Pays a investies dans l’habitation et ses prolongements. Il a été lentement élaboré au cours des siècles, exécuté avec des techniques et des moyens locaux, exprimant des fonctions précises, satisfaisant des besoins sociaux, culturels et économiques.

Par le caractère, l’originalité et l’invention, il façonne l’environnement et s’y intègre naturellement. Précisons que le terme de vernaculaire est consacré par l’usage dans le sens de propre au lieu, synonyme d’architecture dite sans architecte, spontanée, indigène, rurale, primitive, anonyme.

Peut-on mettre en relation ce type d’architecture avec l’Europe ? L’architecture vernaculaire n’a pas, à première vue, de portée ni de signification spécifiquement européennes ; elle est plutôt la résultante de la rencontre de plusieurs facteurs locaux et régionaux.

En effet, ce type de d’architecture synthétise la plupart des éléments spécifiques qui caractérisent un territoire ; sa forme, ou mieux ses réponses aux facteurs climatiques, topographiques, socioéconomiques, culturels et techniques ainsi que sa matérialisation liée aux ressources endogènes, lui confère une charge symbolique considérable.

Ce type d’architecture permet à une collectivité de se définir par rapport à son espace, à ses traditions et à son passé. L’architecture vernaculaire constitue donc un élément identitaire important du territoire. C’est un patrimoine » …

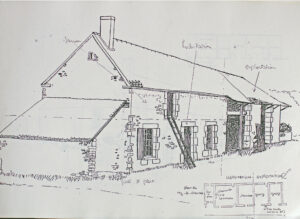

Une métairie, tout sous un même toit.

Le patrimoine est un et indivisible « Il n’y a pas de petit patrimoine »

« Nous devons compte du passé à l’avenir » (Victor Hugo). Rien de ce que nous projetons ne peut être validé sans porter une vision claire de l’avenir, appuyée sur un lien assuré, vérifié avec notre passé.

La maison disparue de Sainpuits

Que faire de ce trésor national ? Certains ignoreront cet héritage, le vilipenderont ou bien diront que c’est leur intérêt de démolir ou bricoler un bâtiment ancien. Pourtant, nous n’avons pas le droit de mort mais obligation de vie sur le patrimoine.

Le patrimoine n’est pas une charge, il est un atout.

Le moulin des Barres, il était autrefois couvert d’une toiture en bardeaux.

Le moulin des Barres, il était autrefois couvert d’une toiture en bardeaux.

L’ensemble, charpente et couverture, pivotait, ainsi on plaçait « au vent » les ailes du moulin.

Ce qui n’aurait pas dû se passer a eu lieu. Comment ne pas voir ce qui fut fait par méconnaissance, et qui s’est ainsi condamné ? Les règles comportent des contraintes, elles cachent des opportunités, les contourner ne permet pas de s’en saisir … pour avancer. Ici on a enlevé l’enduit d’origine mettant en danger le corps de la maçonnerie.

Ici on a caché ce qui n’était pas destiné à être vu, le moellonnage aux joints fragiles faits d’un mortier de terre, chaux et graviers. Seule apparaît la structure. Le chaînage d’angle, les modénatures, c’est-à-dire les linteaux, les jambages, les appuis et la corniche.

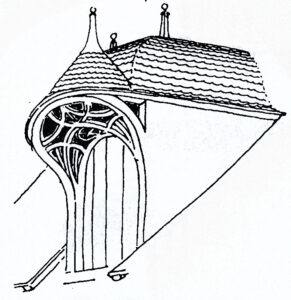

Cette lucarne de compagnon a été dessinée vers 1930 par Albert Laprade.

dessin@Hervé Sustrac

Auteur : Anatole France. Titre : Pierre Nozière. (1)

“Eu, 23 août.

Du haut de la colline de Saint-Laurent, nous découvrons la ville d’Eu, paisiblement couchée dans le creux d’un vallon. Elle est charmante ainsi avec ses toits pointus, ses rues tortueuses et le clocher en charpente de son élégante église. Nous la contemplons dans une sorte de ravissement. C’est qu’aussi la vue à vol d’oiseau d’une jolie ville est un spectacle aimable et touchant, où l’âme se plait. Des pensées humaines montent avec la fumée des toits. Il y en a de tristes, il y en a de gaies ; elles se mêlent pour inspirer toutes ensemble une tristesse souriante, plus douce que la gaieté. On songe :

« Ces maisons, si petites au soleil que je puis les cacher toutes en étendant seulement la main, ont pourtant abrité des siècles d’amour et de haine, de plaisir et de souffrances. Elles gardent des secrets terribles, elles en savent long sur la vie et la mort. Elles nous diraient des choses à pleurer et à rire, si les pierres parlaient. Mais les pierres parlent à ceux qui savent les entendre. La petite ville dit aux voyageurs qui la contemplent du haut de la colline :

«Voyez ; je suis vieille, mais je suis belle ; mes enfants pieux ont brodé sur ma robe des tours, des clochers, des pignons dentelés et des beffrois. Je suis une bonne mère, j’enseigne le travail et tous les arts de la paix. Je nourris mes enfants dans mes bras. Puis, leur tâche faite, ils vont, les uns après les autres, dormir à mes pieds, sous cette herbe où paissent les moutons. Ils passent ; mais je reste pour garder leur souvenir. Je suis leur mémoire. C’est pourquoi ils me doivent tout, car l’homme n’est l’homme que parce qu’il se souvient. Mon manteau a été déchiré et mon sein percé dans les guerres. J’ai reçu des blessures qu’on disait mortelles. Mais j’ai vécu parce que j’ai espéré. Apprenez de moi cette sainte espérance qui sauve la patrie. Pensez en moi pour penser au-delà de vous-mêmes. Regardez cette fontaine, cet hôpital, ce marché que les pères ont légués à leurs fils. Travaillez pour vos enfants comme vos aïeux ont travaillé pour vous. Chacune de mes pierres vous apporte un bienfait et vous enseigne un devoir. Voyez ma cathédrale, voyez ma maison commune, voyez mon Hôtel Dieu et vénérez le passé. Mais songez à l’avenir. Vos fils sauront quels joyaux vous aurez enchâssés à votre tour dans ma robe de pierre. »

Mais, pendant que j’écoute parler la ville, nos chevaux descendent la rampe de la colline, et voici que notre break traverse la grande rue au milieu du silence et de la solitude. On dirait que la ville d’Eu dort depuis cent ans. L’hôtel où nous descendons a éteint ses fourneaux. En demandant à déjeuner au malheureux aubergiste, nous l’embarrassons visiblement.

Aussi bien la ville d’Eu a-t-elle peu d’attraits pour retenir les visiteurs, aujourd’hui que le château et le parc sont fermés. On ne se promène plus sous les hêtres plantés pour les Guises. Le parc, autrefois ouvert au public les jeudis et les dimanches, est interdit à tous les promeneurs. On ne visite plus le château. Il faut se contenter d’en voir la façade, à travers la grille de la cour. Cette façade, de brique et de pierre ne doit qu’à la hauteur de ses toits son aspect monumental. Elle est plate, lourde et vulgaire. Ainsi la conçut Fontaine, qui restaura le château pour le duc d’Orléans en 1821.

Fontaine avait d’ordinaire peu de respect pour les œuvres des vieux maîtres maçons. Il jugea que les façades du château d’Eu étaient faites sans méthode et, comme il le dit lui-même il les rectifia. Il les rectifia si bien que le château a maintenant l’air d’une caserne.

Nos goûts sont bien changés depuis le temps de Percier et de Fontaine. Un château n’est jamais assez vieux pour nous, mais l’architecte n’a pas moins d’occasions que jadis de pratiquer son art funeste. Autrefois, il démolissait pour rajeunir ; maintenant, il démolit pour vieillir. On remet le monument dans l’état où il était à son origine. On fait mieux : on le remet dans l’état où il aurait dû être.

C’est une question de savoir si Viollet-le-Duc et ses disciples n’ont point accumulé plus de ruines en un petit nombre d’années, par art et méthode, que n’avaient fait, par haine ou mépris, durant plusieurs siècles, les princes et les peuples, dégoûtés à l’envi des vestiges d’un passé qui leur semblait barbares. C’est une question de savoir si nos églises du moyen âge n’eurent pas à souffrir aussi cruellement du zèle indiscret des nouveaux architectes que de cette longue indifférence qui les laissait vieillir tranquilles. Viollet-le-Duc obéissait à une idée vraiment inhumaine quand il se proposait de ramener un château ou une cathédrale à un plan primitif qui avait été modifié dans le cours des âges ou qui, le plus souvent, n’avait jamais été suivi. L’effort en était cruel. Il allait jusqu’à sacrifier des œuvres vénérables et charmantes et à transformer, comme à Notre-Dame de Paris, la cathédrale vivante en cathédrale abstraite. Une telle entreprise est en horreur à quiconque sent avec amour la nature et la vie. Un monument ancien est rarement d’un même style dans toutes ses parties. Il a vécu, et tant qu’il a vécu il s’est transformé. Car le changement est la condition essentielle de la vie. Chaque âge l’a marqué de son empreinte. C’est un livre sur lequel chaque génération a écrit une page. Il ne faut altérer aucune de ces pages. Elles ne sont pas de la même écriture parce qu’elles ne sont pas de la même main. Il est d’une fausse science et d’un mauvais goût de vouloir les ramener à un même type. Ce sont des témoignages divers, mais également véridiques.

Il y a plus d’harmonies dans l’art que n’en conçoit la philosophie des architectes restaurateurs. Sur la façade latérale d’une église, entre les grands bonnets d’évêque de deux vieux arcs en tiers-point, un portique de la Renaissance dresse élégamment les ordres de Vitruve et s’accompagne d’anges graciles, aux tuniques légères. Cela fait une belle harmonie. Sous une corniche de fraisiers et d’orties, taillés au temps de saint Louis une petite porte Louis XV étale ses rocailles frivoles et ses coquilles, devenues austères avec l’âge. Cela encore fait une belle harmonie. Une nef magnifique du XIVe siècle est lestement enjambée par un jubé charmant de l’époque des Valois ; à une branche du transept, sous la pluie de pierreries d’une verrière du premier âge, un autel de la décadence hausse ses colonnes torses de marbre rouge où courent des pampres d’or, ce sont là des harmonies. Et quoi de plus harmonieux que ces tombeaux de tous les styles et de toutes les époques, multipliant les images et les symboles sous une de ces voûtes qui tiennent de la géométrie, dont elles procèdent, une beauté absolue.

Je me rappelle avoir vu sur un des bas-côtés de Notre-Dame de Bordeaux un contrefort qui, par la masse et les dispositions générales, ne diffère pas beaucoup des contreforts plus anciens qui l’environnent. Mais pour le style et l’ornementation, il est tout à fait singulier. Il n’a ni ces pinacles, ni ces clochetons, ni ces longues et étroites arcades aveugles qui amincissent et allègent les contreforts voisins. Il est décoré, celui-là, de deux ordres renouvelés de l’antique, de médaillons, de vases. Ainsi l’a conçu un contemporain de Pierre Chambiges et de Jean Goujon, qui se trouvait conducteur des travaux de Notre-Dame au moment où un des arcs primitifs se rompit. Cet ouvrier, qui avait plus de simplicité que nos architectes, ne songea pas, comme ils l’eussent fait, à travailler dans le vieux style perdu ; il ne tenta point un pastiche savant. Il suivit son génie et son temps. En quoi il fut bien avisé. Il n’était guère capable de travailler dans le goût des maçons du XIVe siècle. Plus instruit, il n’aurait produit qu’une insignifiante et douteuse copie. Son heureuse ignorance l’obligea à avoir de l’invention. Il conçut une sorte d’édicule, temple ou tombeau, un petit chef-d’œuvre tout empreint de l’esprit de la Renaissance française. Il ajouta ainsi. à la vieille cathédrale un détail exquis, sans nuire à l’ensemble.

Ce maçon inconnu était mieux dans la vérité que Viollet-le-Duc et son école. C’est miracle que, de nos jours, un architecte très instruit n’ait pas jeté bas ce contrefort de la Renaissance pour le remplacer par un contrefort du XIVe siècle.

L’amour de la régularité a poussé nos architectes à des actes de vandalisme furieux. J’ai trouvé à Bordeaux même, sous une porte cochère, deux chapiteaux à figures qui y servaient de bornes. On, m’expliqua qu’ils venaient du cloître de *** et que l’architecte chargé de restaurer ce cloître les avait fait sauter pour cette raison que l’un était du XIe siècle et l’autre du XIIIe, ce qui n’était point tolérable, le cloître datant du XIIe, et devant y être sévèrement ramené. En raison de quoi l’architecte les remplaça par deux chapiteaux du XIIe siècle, et de sa façon. Je n’aime pas beaucoup qu’une œuvre du XIIe siècle soit exécutée au XIXe. Cela s’appelle un faux. Tout faux est haïssable.

Ingénieux à détruire, les disciples de Viollet-le-Duc ne se contentent pas de détruire ce qui n’est pas de l’époque adoptée par eux. Ils remplacent les vieilles pierres noires par des blanches, sans raison, sans prétexte. Ils substituent des copies neuves aux motifs originaux. Cela encore, je ne le leur pardonne pas ; C’est pour moi une douleur de voir périr la plus humble pierre d’un vieux monument. Si même c’est un pauvre maçon très rude et malhabile qui l’a dégrossie, cette pierre fut achevée par le plus puissant des sculpteurs, le temps. Il n’a ni ciseau ni maillet : il a pour outils la pluie, le clair de lune et le vent du Nord. Il termine merveilleusement le travail des praticiens. Ce qu’il ajoute ne se peut définir et vaut infiniment.

Didron, qui aima les vieilles pierres, inscrivit peu de temps avant, sa mort, sur l’album d’un ami, ce précepte sage et méprisé :

« En fait de monuments anciens, il vaut mieux consolider que réparer, mieux réparer que restaurer, mieux restaurer qu’embellir ; en aucun cas, il ne faut ajouter ni retrancher. »

Cela est bien dit. Et si les architectes se bornaient à consolider les vieux monuments et ne les refaisaient pas, ils mériteraient la reconnaissance de tous les esprits respectueux des souvenirs du passé et des monuments de l’histoire.»

Poignée et poussoir à bouton, le tout maintenu par des clous forgés à tête de diamant

(1) : Nelson Editeurs 25 rue Denfert-Rochereau Paris pages 213-220

texte complet accessible en ligne sur Gallica, éditeur Alphonse Lemerre, 23 31 Passage Choiseul Paris (pages 239-247)

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k229522b/f241.item

JMFV/2024/12/02

Mise à jour 11 11 2025