Territoire socialement et économiquement marginalisé, la Puisaye est décrite, dans les documents produits par l’Etat ou les collectivités, comme un espace périphérique, éloigné des bassins locaux d’emplois et situé hors des zones d’attraction des métropoles. Mais à l’heure où son patrimoine naturel et historique a de nouveau été identifié comme un atout majeur pour son développement, le fractionnement géographique (bassins Seine / Loire) et surtout administratif (deux régions, trois départements) que connaît la Puisaye, fait peser un risque de dilution et d’invisibilisation des actions menées localement.

Face à ce risque et pour permettre à ce territoire d’exprimer pleinement son potentiel tout en mobilisant au mieux les différents leviers existants, une solution serait de faire reconnaître la Puisaye comme un « paysage » (dans son acception juridique) à part entière afin de :

- Faciliter la coopération entre les différentes entités administratives (Communautés de communes, départements, régions) et l’ensemble des acteurs locaux mobilisés pour son développement.

- Favoriser l’intégration des différentes ressources (patrimoniales, naturelles, historiques ou culturelles qui en constituent aujourd’hui l’identité) dans la conception des plans, programmes ou projets afin d’en garantir leur prise en compte et leur préservation pour le bénéfice de tous.

Cette note n’a pas vocation à être exhaustive ni à présenter l’ensemble des potentialités que pourrait offrir la désignation d’un paysage ou des multiples outils qui y sont associés pour sa gestion mais à élargir le champ des possibles et proposer de nouvelles perspectives pour répondre aux défis actuels.

-

Le contexte

1.1. Contexte socio-économique en Puisaye-Forterre

La Communauté de Communes de Puisaye-Forterre regroupe 57 communes et compte près de 31 900 habitants sur un territoire relativement étendu[1] de plus de 1 753,80 km2. Classée comme « RURAL dispersé » dans la typologie SINOE de l’ADEME[2] du fait d’une très faible densité de population (18,2 habitants / km2), l’intercommunalité apparaît, à la lecture des différents documents descriptifs ou programmatifs produits par la puissance publique[3], comme un territoire socialement et économiquement fragilisé.

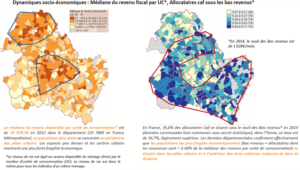

Concrètement, cette fragilité se matérialise au niveau des revenus disponibles (22 516 € / an)[4], avec une population non seulement globalement plus pauvre comparée au reste du/des département(s) ou de la région BFC[5] mais également en plus grande précarité (13,8% de pauvreté monétaire contre 12,8% pour la région)[6]. La Communauté de communes connaît également un taux de chômage élevé (autour de 10% de la population active) touchant notamment les plus jeunes, pour lesquels 30% ne sont pas ou mal insérés professionnellement[7]. Cette situation semble en partie s’expliquer par le relatif isolement du territoire, qui se situe hors des axes de développement structurel et coupé des principaux bassins d’emplois métropolitains ou locaux[8] ; alors même que le tissu entrepreneurial puisayen compte moins de 2% d’entreprises dépassant les 20 salariés. Plus généralement, la population y est peu qualifiée, pour partie vieillissante (40% de retraités ; avec une pension moyenne de 21 914 € contre 22 437 € pour le département et 23 199 € pour la région) et son profil social et sanitaire se caractérise par une surmortalité généralisée et prématurée du fait notamment de comportements à risques (alcool, tabac …) plus répandus et des difficultés d’accès aux soins[9].

Carte 1 et 2 : Dynamique socio-économiques du département de l’Yonne

Pour autant, malgré cette situation socio-économique difficile, les différents rapports mettent en lumière la volonté de l’ensemble des acteurs du territoire et notamment des acteurs institutionnels de coopérer et de collaborer sur les différents sujets et la très grande richesse de l’environnement naturel local, qui constitue un capital important encore sous-estimé et sous exploité[10].

1.2. Contexte environnemental de la Puisaye-Forterre

La puissance publique a produit un ensemble de documents concernant les questions environnementales en Puisaye qui, tel un écho aux analyses socio-économiques, soulignent unanimement le caractère remarquable de son patrimoine naturel[11]. La Puisaye y est alors décrite comme un espace fondamental dont la valeur environnementale a été identifiée de longue date. Les cartes 3 et 4 montrent l’importance de la biodiversité identifiée dans les années 1990 et les ZNIEFF liées aux étangs et aux forêts.

Des quatre grands éléments constitutifs de la trame verte et bleue décrits dans le Schéma Régional de Cohérence Ecologique de Bourgogne, trois y sont clairement identifiés pour la Puisaye, les zones humides, les forêts et le bocage, montrant aussi le fort pouvoir de cohérence écologique du territoire.

- Par la densité et la diversité de ses zones humides : Outre les cours d’eau, la Bourgogne possède des zones humides remarquables par leur nombre, leur diversité et leurs biocénoses, soit l’ensemble des êtres vivants présents. La région compte plus de 8 500 plans d’eau (étangs, réservoirs…), présents en particulier en Bresse, Puisaye et Morvan.

- Par son rôle dans la continuité forestière régionale et nationale : En Bourgogne, les forêts sont présentes sur la quasi-totalité de la région et constituent de grands ensembles de réservoirs de biodiversité. Neuf d’entre eux se distinguent par leur superficie et jouent ainsi un rôle central dans le réseau écologique : Mâconnais, Massif d’Autun, Arrière-Côte dijonnaise, Montagne dijonnaise, Châtillonnais, Forêt d’Othe, Puisaye, Plateau nivernais, Morvan.

- Par sa dimension bocagère : Une grande moitié sud-ouest de la Bourgogne est couverte de zones agricoles herbagères exploitées de manière plutôt extensive et caractérisées par un réseau de haies, des bosquets… Ce type de paysage domine dans les secteurs voués à l’élevage de bovins charolais tels le Bazois, le Charolais et les marges du Morvan. Plus particulièrement, les pelouses et les landes acidophiles du Morvan et de la Puisaye sont d’une grande richesse floristique et abritent plusieurs espèces protégées régionalement. Certaines de ces espèces, telles que les landes à genêts à balais et à bruyères se cantonnent à la Puisaye et à la bordure sud-ouest du Morvan. Les secteurs bocagers et prairiaux résiduels de l’Yonne se situent principalement autour de la Puisaye.

Les Zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique de type I et II[12] ainsi que les Sites Natura 2000 de la Puisaye-Forterre représentent une valeur patrimoniale d’intérêt européenne, nationale et régionale[13].

Carte 3 et 4 : La Puisaye identifiée comme espace remarquable pour la biodiversité dans les années 1990 et la localisation des ZNIEFF I et II sur la zone des étangs et des forêts.

-

Un territoire culturellement et géographiquement unifié

2.1. Un paysage résultant de l’action de la nature et des activités humaines

Identifiable à son réseau complexe de rivières, d’étangs, de rigoles et de rus, le paysage de la Puisaye est le résultat d’un aménagement lent et patient du territoire pour en maîtriser les abondantes ressources en eaux de surfaces.

Rendu possible par la présence de sols argileux, le paysage poyaudin tel qu’il est visible aujourd’hui s’inscrit dans une histoire du temps long qui débute autour de l’an mille avec la création des premiers étangs[14]. Mais ce n’est qu’au XVIIe siècle, avec la construction du canal de Briare, que ce qui n’est alors qu’une somme de plans d’eau (pour la plupart déjà existants au tournant du Grand Siècle) va progressivement se structurer pour devenir l’ensemble cohérent et interconnecté visible aujourd’hui.

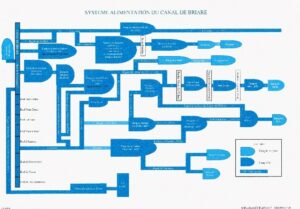

Lancé en 1604 par Henri IV pour relier la Loire et la Seine et sécuriser l’approvisionnement de Paris en vivres et en marchandises, le chantier du canal de Briare ne fut achevé qu’en 1642 sous le règne de Louis XIII[15]. Alimenté à l’origine par une dizaine d’étangs, le canal n’est en réalité navigable que 3 mois par an et de nouveaux travaux sont alors rapidement entrepris (dès 1670) pour augmenter cette durée à 6 mois (grâce à la création de la rigole de Saint-Privé). Mais ce n’est qu’un demi-siècle plus tard, en 1735, que la navigation fut rendue permanente grâce aux eaux du Loing et de l’étang de Moutier.

Ainsi, sans la Puisaye et ses importantes ressources en eau, l’approvisionnement de Paris depuis le Bourbonnais, le Nivernais ou encore le Berry pour ne citer qu’eux, n’aurait pas pu se faire par voie fluviale. Et à l’inverse, sans la construction du canal et ses immenses besoins en eau, les étangs déjà présents n’auraient peut-être pas fait l’objet de renforcement ou d’agrandissement et d’un travail systématique de mise en réseau par un ingénieux jeu de rivières, de canaux, de rus et de vidanges qu’illustre parfaitement la carte de Cassini (1756-1789).

Développé et organisé il y a près de 400 ans pour permettre l’alimentation en eau du canal, ce réseau mêlant infrastructures humaines et naturelles continue aujourd’hui de structurer le paysage de la Puisaye. Toujours actif, il est pour l’essentiel la propriété des Domaines et géré par Voie Navigable de France (VNF). Les ouvrages d’art, les étangs et les sites historiques associés à la navigation sont entretenus et rendus d’accès libre au public.

Schéma : étangs-réservoirs et alimentation en eaux du canal de Briare d’après VNF.

2.1. Une identité territoriale revendiquée

Morcelée entre le Loiret (45), la Nièvre (58) et l’Yonne (89) et les régions Centre-Val-de-Loire et Bourgogne-Franche-Comté, la Puisaye ne correspond aujourd’hui à aucune circonscription administrative. Pour autant, malgré cette forme d’invisibilisation, ce territoire n’en reste pas moins un espace historiquement, géographiquement et culturellement unifié, dont la matérialité résonne aujourd’hui dans le nom des villages à travers le suffixe « en Puisaye ».

En faisant le choix de revendiquer leur appartenance au territoire puisayen, les deux Communauté de Communes du Berry-Loire-Puisaye et de Puisaye-Forterre ont ouvert la porte à une reconnaissance de cette région naturelle particulière, faite de bois, d’étangs et traversée par de petites vallées. La Puisaye des étangs, argileuse et humide, aux contours imprécis, marque le quotidien de ses habitants qui l’identifie en retour comme leur bassin de vie.

-

Mettre l’approche paysagère au service du développement de la Puisaye

3.1. L’approche paysagère et la notion de paysage dans le développement durable

- Qu’est-ce qu’un paysage au sens du développement durable ?

Le « Paysage » désigne une partie de territoire telle que perçue par les populations, dont le caractère résulte de l’action de facteurs naturels et/ou humains et de leurs interrelations[16].

Cette définition s’applique aisément au paysage des étangs de Puisaye qui additionne à la fois les critères territoriaux, largement revendiqués par sa population et identifié par la toponymie des lieux et les critères naturels et notamment la spécificité des sols à la rétention d’eau ou des reliefs ont permis la formation de multiples étangs ou le maintien de la couverture forestière et du bocage.

- Qu’est-ce que l’approche paysagère d’aide à la gestion ?

L’approche paysagère désigne un ensemble d’outils, de méthodes et d’approches appliqués sur le paysage dans le but d’atteindre de multiples objectifs économiques, sociaux et environnementaux (multifonctionnalité) qui reconnaissent, réconcilient et mettent en synergie les intérêts, attitudes et actions des parties prenantes (ref. FAO).

Malgré l’existence de boites à outils, il apparaît aujourd’hui difficile et hasardeux de calquer de solutions toutes faîtes sur la Puisaye tant les paysages et les situations (contraintes, forces …) sont variés et nécessitent des approches spécifiques. Néanmoins, plusieurs principes font consensus et mettent notamment l’accent sur la gestion adaptative, l’engagement des parties prenantes et le dialogue, les partenariats multi-acteurs, le partage et la compréhension mutuelle, la mise en œuvre et les finances. Plusieurs thèmes sont également privilégiés comme le changement climatique, le développement durable, la gestion des ressources naturelles, la lutte contre la pauvreté, la sécurité alimentaire ou encore le bien-être humain.

Fort de ces principes, l’application en Puisaye pourraient faciliter une collaboration à long terme entre les acteurs des différents secteurs d’activités, des différents départements et des régions. A noter qu’il ne s’agirait pas d’un outil de planification supplémentaire mais bien d’un programme d’actions, reposant sur des objectifs définis et pensées à l’échelle du territoire (et non des limites administratives). Approche transversale, il permettrait d’en appréhender l’évolution et la transformation et de réfléchir à la qualité du cadre de vie.

3.2. Le paysage : un outil de coordination pour atteindre les objectifs programmatiques

Ainsi, une initiative portant sur le paysage des étangs de Puisaye s’inscrirait pleinement dans la démarche de la Convention du Conseil de l’Europe sur le paysage qui a pour objectif de promouvoir la protection, la gestion et l’aménagement des paysages et d’organiser la coopération entre les parties prenantes ; autrement dit entre les différentes entités administratives et l’ensemble des acteurs locaux mobilisés sur le territoire.

Mais plus encore, un paysage des étangs de Puisaye permettrait de mutualiser les actions menées dans le cadre des différents plans territoriaux afin d’en multiplier les moyens et les effets. Il pourrait s’agir de l’aménagement du territoire, de l’environnement, de la gestion de l’eau, des programmes sectoriels liés à l’agriculture, au tourisme, à la foresterie… Une série d’exemples montrent à travers des correspondances interdépartementales ou interrégionales la participation possible du paysage :

- Pour le Centre Val de Loire et le Loiret, il participerait notamment :

- Au SRADDET, particulièrement à l’objectif Biodiversité, identifier et intégrer les continuités écologiques à l’échelle des territoires dans un document cartographique, définir des dispositions nécessaires à la préservation et la restauration des continuités écologiques et du réseau Natura 2000, préserver la fonctionnalité des réservoirs de biodiversité et des corridors écologiques, identifier les mares, les zones humides, les haies bocagères et les pelouses sèches et calcicoles présentes dans les secteurs d’aménagements définis dans les documents d’urbanisme.

- Au schéma départemental de développement touristique du Loiret, redéployer la gouvernance touristique en coordination avec les autres échelons compétents et les territoires de proximité – coordonner le déploiement d’une offre fluvestre et touristique concertée entre le Loiret, l’Yonne et la Nièvre et les différentes communes et intercommunalités concernées (notamment Gien/Briare/Saint-Fargeau/Rogny-les-Sept-Ecluses/Châtillon-Coligny).

- Au plan d’action pour la biodiversité en région Centre-Val de Loire décliné en dix engagements 1. Poursuivre la création des aires protégées, 2. Déployer des outils de protection de la biodiversité ordinaire, 3. Promouvoir les Parcs Naturels Régionaux, 4. Restaurer les continuités écologiques, 7. Mobiliser les entreprises et les agriculteurs, 8. Encourager l’engagement des collectivités, 9. Amplifier le soutien aux initiatives pour le climat et la biodiversité, 10. Sensibiliser l’ensemble des habitants.

- Au schéma régional de la cohérence écologique du Centre Val de Loire, encourager le maintien voire la restauration des végétations associées aux berges des plans d’eau au niveau des étangs de Puisaye.

- Pour la Bourgogne-Franche-Comté, la Nièvre et l’Yonne :

- Au SRADDET, notamment aux axes I et III, accompagner les transitions, construire des alliances et s’ouvrir aux régions et territoires voisins, constitue un des piliers stratégiques et opérationnels du schéma.

- Au schéma départemental de développement touristique de l’Yonne, renforcer la visibilité, la promotion et l’accessibilité des sites touristiques et favoriser la mobilité, faire du tourisme fluvestre un axe prioritaire de développement touristique.

- Au schéma régional de la cohérence écologique de la région Bourgogne Franche-Comté, aux orientations stratégiques 3, 4 et 5, conforter les continuités écologiques et la perméabilité dans les espaces agricoles, forestiers et aquatiques ; développer et partager les connaissances naturalistes sur les continuités écologiques ; sensibiliser et former l’ensemble des acteurs et organiser la gouvernance autour des continuités écologiques.

- A la stratégie régionale pour la biodiversité de la région Bourgogne Franche-Comté aux orientations stratégiques « a » préserver et reconquérir la biodiversité, « b » mettre la biodiversité au cœur de l’aménagement du territoire dans un contexte de changement climatique, « c » faire de la biodiversité un enjeu de développement, « f » créer des synergies pour améliorer l’efficacité de l’action.

Enfin, comme le pointent les conclusions du Varenne de l’eau de 2022, les tensions autour de la ressource en eau sont de plus en plus visibles alors que les conflits d’usage se multiplient sur le territoire (eau potable, agriculture, industries, navigation, énergie, pêches, activités récréatives…). Alors que seule une gestion concertée de l’eau permettra de faire face aux bouleversements induits par le changement climatique, la Puisaye pourrait de nouveau avoir un rôle clé à jouer dans la sécurisation d’une ressource indispensable au bon fonctionnement de l’économie et des milieux naturels. Une telle gestion, rendue plus simple par la structuration même du paysage, relèverait notamment de l’intérêt général.

3.3. Le paysage : un outil au service de l’attractivité du territoire

Comme rappelé par la Commission du Sénat sur l’aménagement du territoire[17], la qualité environnementale et la valeur patrimoniale du paysage sont des leviers essentiels pour valoriser l’attractivité du territoire : « De fait, la dimension paysagère de l’aménagement du territoire ne saurait être négligée. Dans l’identité de notre pays, le paysage est une composante fondamentale. La préservation et la valorisation des terroirs dans leur diversité doivent être systématiquement à l’esprit des maîtres d’ouvrage publics et privés. Il s’agit d’une ressource « subjective » à conserver, pour assurer la qualité du cadre de vie et l’attractivité des territoires, à une époque où se développent le tourisme vert et les filières d’excellence ».

Et à l’heure où les Français placent de plus en plus souvent l’accès à la nature et à un territoire préservé (notamment rural) comme critère déterminant dans leur choix de logement[18] ou de leur résidence secondaire[19], la Bourgogne-Franche-Comté et la Puisaye en particulier disposent d’un capital patrimonial et paysager exceptionnels (nature, paysage, patrimoine bâti) sur lesquels capitaliser pour être les grandes gagnantes des transformations à venir.

Loin d’être ignorée des exécutifs locaux, cette situation fait l’objet d’une mention dans le SRADDET BFC qui entend miser sur la montée en puissance du « cadre de vie » en faisant le pari que l’attractivité de demain sera synonyme de cadre à « haute valeur de vie ajoutée » notamment fondé sur un patrimoine naturel préservé et une bonne santé environnementale.

Pour autant, le caractère périphérique de la Puisaye morcelée entre différentes sphères de décision (deux régions, trois départements) et au contexte socio-économique difficile doit inviter à la prudence, alors que de l’aveu même des sénateurs, les outils de l’administration ne permettent plus de répondre entièrement et de façon satisfaisante à ces enjeux : « Paradoxalement, l’administration ayant davantage encouragé le peuplement urbain et l’urbanisme urbain, on observe aujourd’hui une perte de compétences et une défaillance collective à concevoir l’aménagement et l’urbanisme des campagnes, alors que celui-ci correspond pourtant au cadre de vie recherché tant par nos concitoyens que par les nombreux touristes qui visitent chaque année notre pays. »

Aussi, face au risque d’être dans l’angle mort des différents plans régionaux ou départementaux et de rester aux marges des principales aires urbaines (préfectures ou centres-bourgs départementaux), affirmer l’existence d’un paysage des étangs de Puisaye permettrait de recentrer les regards et l’action publique sur un territoire non plus considéré comme périphérique mais au contraire comme une interface, un point central de convergence entre trois bassins d’emplois (carte 5) et aux portes de l’Ile-de-France (A77)

Carte 5 : Localisation centrale du paysage par rapport aux principales villes des trois départements et distances kilométriques respectives.

3.4. Le paysage : un support de communication et de marketing

Le territoire est aussi une affaire de communication. Dans un monde compétitif, un territoire se doit de communiquer pour travailler son attractivité et attirer de nouveaux acteurs : habitants, entreprises, touristes, capitaux etc. et de nouvelles pratiques de développement. Pour cela, le paysage permet pour communiquer, de s’appuyer sur les ressources patrimoniales existantes, d’en faire émerger de nouvelles, de facilite les relations entre les acteurs locaux, de veiller à renforcer la fidélité territoriale afin d’éviter la délocalisation.

Ainsi chaque action réalisée vient s’ajouter à la consolidation du paysage et participe à son enrichissement et inversement le paysage par son identité et son emprunte, vient consolider la portée de chaque action en y imprimant une image, une histoire, une culture.

-

Vers la création d’un paysage

4.1. Un support légal d’application possible

La convention européenne du paysage dite de Florence, avait été ouverte à la signature en octobre 2000. Cette convention amendée récemment, renommée Convention du Conseil de l’Europe sur le paysage, est entrée en vigueur au 1er juillet 2021. Elle a été signée par le gouvernement français en juillet 2021.

Les objectifs de la Convention sont d’assurer la protection, la gestion et l’aménagement des paysages européens, de favoriser l’adoption de mesures nationales ainsi que la mise en place d’une coopération entre les parties. Elle représente une base juridique nationale et européenne en reconnaissant juridiquement le paysage en tant que composante essentielle du cadre de vie des populations, expression de la diversité de leur patrimoine commun culturel et naturel, et fondement de leur identité.

Elle définit :

- La mise en œuvre des politiques du paysage visant la protection, la gestion et l’aménagement des paysages par l’adoption des mesures particulières.

- La mise en place des procédures de participation du public, des autorités locales et régionales, et des autres acteurs concernés par la conception et la réalisation des politiques du paysage.

- L’intégration du paysage dans les politiques d’aménagement du territoire, d’urbanisme et dans les politiques culturelle, environnementale, agricole, sociale et économique, ainsi que dans les autres politiques pouvant avoir un effet direct ou indirect sur le paysage.

Dans le cas d’un paysage « transfrontalier », les parties encouragent la coopération au niveau local et régional et, au besoin, à élaborer et mettre en œuvre des programmes communs de mise en valeur du paysage.

4.2. La conduite d’actions coordonnées et complémentaires.

Quel que soit le support utilisé, le développement d’un paysage facilitera l’ajustement et le développement des programmes à partir des capacités et des intérêts communs, issus des départements, des régions ou des agences de bassins en mutualisant et en mettant en relation les ressources et les moyens ; notamment en valorisant et capitalisant sur les très nombreuses initiatives locales.

En effet, de nombreux acteurs s’appuient déjà sur le réseau des étangs et le canal de Briare et proposent par exemple des circuits équestres, de VTT/VTC, pédestres, de navigation ou encore des parcours thématiques de pêche, ornithologique, botanique, entomologique… Ces initiatives, bien souvent indépendantes voire individuelles sont isolées les unes des autres et sans véritable lien avec le territoire. Constituées en réseau et connectées à travers la valorisation d’un paysage et d’une appellation commune, elles accroîtraient leur visibilité et leur influence.

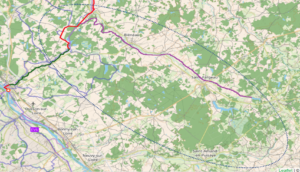

En autres actions possibles, il pourrait être intéressant de structurer des voies cyclables et d’autres aménagements touristiques à même de faire « vivre » le paysage et le patrimoine naturel puisayen plutôt que de simplement le traverser. La carte 6 montre par exemple le tronçon de la « Scandibérique » et son extension jusqu’à Moutier.

Carte 6 : Voies de circulation douce à travers le paysage de la Puisaye

4.3. La création de lieux d’interprétation

Au cœur de ces aménagements pourrait se trouver un ou plusieurs lieux d’interprétation telle qu’une maison des étangs ou l’ouverture d’un ancien moulin de manière à incarner physiquement et symboliquement l’existence du « paysage » et à donner de la visibilité au patrimoine naturel et historique poyaudin. Deux pistes pourraient ainsi être intéressantes :

- La valorisation du patrimoine naturel en rendant accessible et compréhensible la faune et la flore de la région (ainsi que sa géologie…) et notamment celle liée aux étangs de Puisaye ;

- L’interprétation culturelle et historique des activités humaines et des infrastructures associées à l’eau, la navigation, les moulins, la pisciculture, le flottage…

A ce jour et malgré l’identité naturelle prononcée de la Puisaye, il n’existe aucun lieu ou aucun espace dans lequel la nature associée à l’histoire ou aux usages serait mise en valeur ; que ce soit dans le Loiret, la Nièvre ou l’Yonne.

Un tel lieu permettrait également de mettre en relation des actions locales liées à la nature ou au plein air qui, parce qu’elles sont prises individuellement, peinent à réellement promouvoir le territoire, son identité et à initier une dynamique convergente.

—-

Pour conclure, cette note n’a pas vocation à décrire avec exhaustivité toutes les applications du paysage ni à prescrire un ensemble d’actions prédéfinis mais simplement à ouvrir un nouvel horizon à même d’apporter des éléments conceptuels et des outils afin de renforcer l’attractivité et le dynamisme d’un territoire qui nous tient tous à cœur.

[1] Par rapport à la superficie moyenne des EPCI au niveau du département 503 km2

[2] Typologie ADEME SINOE – https://www.sinoe.org/fiche_acteur/index/id/57592/prov/rech/act/1

[3] Les éléments sociaux-économiques de la Puisaye-Forterre sont énoncés dans divers documents de politiques publiques, les Schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET) de la région Bourgogne Franche-Comté ou Centre Val-de-Loire, des Agences Régionales de la Santé (ARS), les Schémas Départementaux ou les analyses de l’INSEE… Quelques-uns de ces éléments tirés de ces documents sont présentés ici pour rappel du contexte local.

[4] Sources IRCOM 2018 sur revenus 2017

[5] Comparer aux revenus départementaux 24 453 €/an, régionaux 27 120 €/an et nationaux 28 935 €/an.

[6]Eclairage sur la Pauvreté en Bourgogne-Franche Comté, Insee, 2020

[7] Insee Flash Bourgogne-Franche-Comté • n° 120 • Mars 2021).

[8] SRADDET

[9] ARS Portrait socio-sanitaire

[10] ARS Portrait socio-sanitaire / SRADDET

[11] Schéma Régional de Cohérence Ecologique de Bourgogne

[12] ZNIEFF de type I : espaces homogènes écologiquement, définis par la présence d’espèces ou d’habitats rares, caractéristiques du patrimoine naturel régional ; de type II : espaces qui intègrent des ensembles naturels fonctionnels et paysagers.

[13] FR2601011 – Milieux humides et habitats à Chauves-souris de Puisaye-Forterre ; Schéma des services des espaces naturels et ruraux 1999.

[14] Rocher, J.P. 2016. Au cœur du bocage de la Puisaye, Saint Privé au fil des âges.

[15] Dion, R. 1937. A propos du canal de Briare ; Rocher, J.P. 2010. A propos des étangs et du flottage en Puisaye.

[16] Convention du Conseil de l’Europe sur le paysage

[17] Rapport de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable, 2017, Sénat.

[18] Une campagne préservée ou la nature est accessible, répond aux critères d’implantation des Français. Ainsi, 26% des ménages souhaitent une résidence principale à la campagne (contre 20% pour le bord de mer et 17% pour la périphérie d’une ville). Pour une résidence principale, la présence d’un espace extérieur est également déterminante pour 58% des personnes. (Étude Harris Interactive mai 2021).

[19] Dans le cas de l’acquisition d’une résidence secondaire, la proximité avec la nature est indispensable pour 54% des personnes interrogées. Pour 40 % d’entre elles, elle devrait se situer en bord de mer, pour 21% à la campagne et pour 16% à la montagne.